[노석조의 외설(外說)]

스나이더 저서 'On Tyranny' 해제

정치 위기 때 역사를 보라

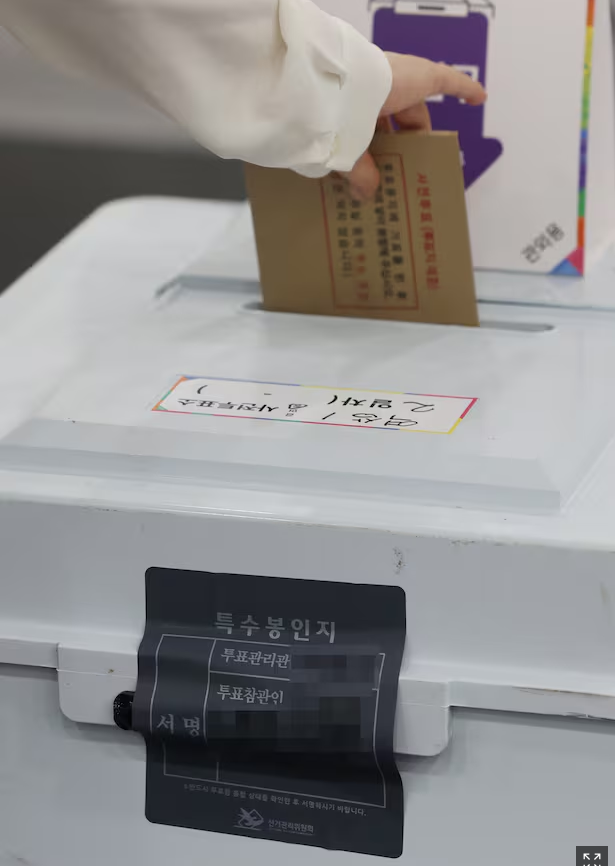

민주주의는 총부리보다 투표함에서 더 빈번히 죽는다

K민주주의 누구 손에 맡기는 게 현명할까

며칠 전 지방 출장을 다녀오는 길에 얇은 외서 한 권을 읽었습니다.

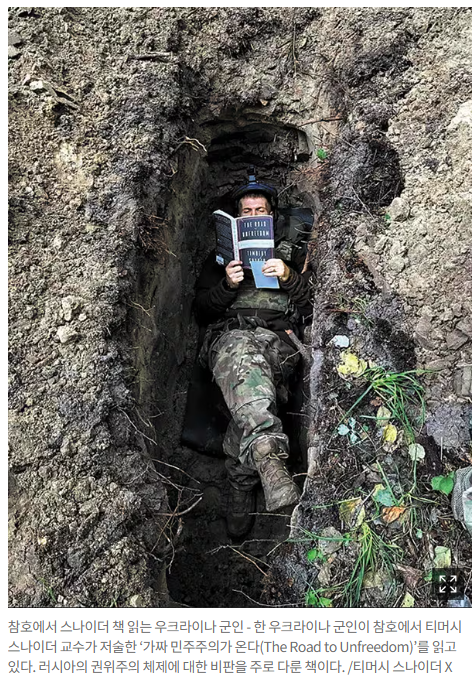

미국 예일대 사학과 티머시 스나이더 교수의 저서 ‘온 타이러니(On Tyranny·독재에 관하여)’입니다.

그는 선전 선동으로 유대인에게 혐오감을 덧씌워 ‘홀로코스트’라는 학살을 저지른 독일 나치 정권 등 20세기 유럽의 전체주의 권력의 부상과 확산에 천착(穿鑿)했습니다.

그는 책 서문에서 “역사는 반복되지 않지만, 교훈을 준다(History does not repeat, but it does instruct)”면서 “서구에선 정치 질서(political order)가 위협받을 때 역사를 참고하는 것이 전통”이라고 했습니다.

미국 건국의 아버지들도 건국 당시 고대 민주정과 공화정이 과두정과 제국주의로 전락한 사례를 참고했다고 합니다. 아리스토텔레스는 불평등이 불안정을 낳는다고 경고했고, 플라톤은 선동가들이 언론의 자유를 악용해 폭군이 된다고 했지요.

미 건국의 아버지들은 이런 점 등을 반영해 의회를 상원과 하원으로 나눠 양원제로 짰습니다. 엘리트 부자, 일반 시민, 그리고 버지니아 같은 인구가 많은 큰 주, 반대로 인구가 적은 주의 입장을 고루 반영하고 서로 견제할 수 있는 구조를 만들었습니다.

초대 대통령인 조지 워싱턴은 한 정치인이 ‘굳이 상원을 따로 둘 필요가 있느냐’고 묻자 “당신은 왜 뜨거운 차를 접시에 붓습니까?”라고 되물었다고 합니다. 그러자 상대방이 “식히기 위해서지요”라고 답했고, 이에 워싱턴은 이렇게 말했다고 합니다. “상원이 바로 그 접시입니다. 하원의 뜨거운 열기를 식히는 역할을 하는 것이죠.”

이러한 워싱턴 D.C. 구전 스토리에 따라 미 정치권에선 “상원은 하원의 과열된 법안을 식히는 접시(cooling saucer)와 같다”는 표현을 쓴다고 합니다. 지금이야 상원도 직선제로 뽑지만 1913년 전까지만 해도 각주의 의회가 상원을 뽑았습니다. 하원은 뜨거운 민심의 직접적 영향을 받지만 상원은 이를 한 번 거른 단계에 있기 때문에 일시적인 여론에 덜 휘둘립니다. 하원의 법안을 상원이 항상 견제할 수 있는 이유입니다.

한국도 상원 같은 ‘어른 의원’이 있었다면 요즘 한참 문제가 되는 가덕도 신공항 건설 논란은 애초 벌어지지도 않았을지 모릅니다. 당시 부울경 눈치를 본 의원들이 가덕도 신공항 특별법을 일사천리로 통과시켜 예비타당성 조사도 제대로 하지 않고 공항 건설을 결정지었기 때문입니다.

그렇게 짓는 게 안전하고 이득이라면 왜 수년이 지난 지금까지 공사가 시작도 못 하는 걸까요? 강풍이 부는 가덕도에 대형 공항을 짓는 것 자체가 얼마나 위험하고 수지타산이 맞지 않는 일인지 진짜 책임져야 할 당사자들은 알고 있는 것입니다. 뜨거운 여론에 편승하려는 정치인들만 무책임하게 공사를 밀어붙였던 것입니다.

스나이더는 나치도 1932년 선거라는 합법적 제도를 통해 권력을 잡았다는 점을 강조합니다. 오늘날 21세기 서방 민주주의 국가들도 이를 반면교사 삼아 ‘선출된 독재 권력’의 탄생을 주의해야 한다는 것이죠. 그러면서 스나이더는 20세기 역사를 바탕으로 21세기 우리가 참고할 만한 20가지 교훈을 제시합니다.

다 주옥 같은 교훈인데, 저는 ‘먼저 복종하지 마세요(Do not obey in advance)’, ‘일당 체제를 경계하세요(Beware the one-party state)’, ‘할 수 있는 만큼 용기를 내세요(Be as courageous as you can)’, ‘앞장 서세요(Stand out)’ ‘직업 윤리를 기억하세요(Remember professional ethics)’ 등이 특히 인상적이었습니다.

나치가 권력을 잡자 신기한 현상이 벌어졌는데, 히틀러가 요구하기도 전에 관료와 군, 그리고 국민이 알아서 스스로를 검열하고 복종했다고 합니다. 강압에 의한 복종이 아니라, 국민 스스로 ‘이 정도는 해야 안전하겠지’, ‘이렇게 하면 인정받겠지’라며 자발적으로 자유와 양심을 권력자에게 양보했다는 것입니다. 앞다퉈 당에 가입하려 했고, 딱히 자신에게 내려온 지침이 없는데도 알아서 유대인들을 박해했다고 합니다.

히틀러가 오스트리아 병합을 선언했을 때도 오스트리아 시민들은 명령이 나오기도 전에 유대인들에게 거리 청소를 강제하고 유대인 자산을 먼저 약탈했다고 합니다. 히틀러의 정식 통치가 시작되기도 전에 사회 전체가 나치의 인종 정책을 ‘알아서’ 수행했던 것이죠.

이러한 ‘선제적 복종(anticipatory obedience)’ ‘자발적 충성’ 같은 현상은 권력자에게 ‘아, 이렇게 해도 되겠구나’ ‘더 자신 있게 밀고 가도 되겠구나’ 하는 자신감을 주고 더 권력 지향적으로 뻗어나가게 한다고 합니다. 독재는 한순간에 이뤄지는 것이 아니라 이렇게 작고 자발적인 양보가 축적돼 민주적 체제를 마비시키고 독재 체제로 전환된다고 합니다.

스나이더는 말합니다. “가장 처음의 복종은 작고 사소해 보이지만, 그때 제동을 걸지 않으면 더는 되돌릴 수 없게 된다.”

‘일당 체제를 경계해야 한다’는 교훈도 의미심장하게 들렸습니다.

일당 체제로 되는 걸 간과하다가는 그 일당 체제를 만들어준 투표가 사실상 마지막 ‘진짜’ 투표가 될 수 있으니 당신의 나라가 일당 체제화하는 걸 주의하고 또 주의하며 경계해야 한다는 주장입니다.

선거는 민주주의의 꽃이지만, 이 선거로 인해 민주주의가 무너질 수 있다는 것이지요. 선거라는 정당성을 남용, 오용해 선출 권력의 이름으로 정치 제도를 내부에서 붕괴하는 방식으로 다당제를 제거하고 일당 체제로 전환할 수 있는데, 이런 현상들이 이미 20세기 유럽에서 나타났다고 합니다.

실제 나치도 선거에서 승리해 법을 악용하며 입법, 행정, 사법권을 장악했고, 다른 정당을 범죄 집단, 내란 및 반란 세력처럼 여기게 만들고 언론도 통제했습니다. 그리고 괴벨스는 이런 모든 조치를 법적으로 ‘정당한 절차’처럼 보이게끔 포장했습니다.

체코슬로바키아도 1946년 총선 이후 2년 만인 1948년 공산당 독재 국가가 돼 40년 뒤 ‘프라하의 봄’ 때까지 일당 체제가 지속됐습니다. 러시아도 1990년대 초 개혁 선거를 치렀지만, 민주적 기관이 차츰 무력화됐고, 푸틴이 집권하면서 언론, 사법, 의회가 모두 통제돼 사실상의 일당 체제화가 굳어졌습니다.

스나이더는 말합니다. “투표는 사랑과 같아서, 그것이 마지막이었음을 나중에야 안다(Voting is like making love: you don’t know it’s your last time until afterward).”

한 번의 선거가 민주주의의 끝이 될 수 있다는, 그렇기에 한 번의 투표 행위가 얼마나 중요한지, 심사숙고해야 하는지를 말해줍니다.

스나이더는 민주주의의 약점을 이용한 독재를 막기 위한 예방책도 제시합니다.

할 수 있는 만큼 용기를 내세요(Be as courageous as you can)’, ‘앞장 서세요(Stand out)’ ‘직업 윤리를 기억하세요(Remember professional ethics)’ 등입니다.

의외로, 민주주의는 법률이나 제도보다 ‘개인의 용기’에 의해 유지된다고 합니다. 법과 제도는 이미 무너지고 난 뒤에는 아무 힘이 없는데, 그걸 막을 마지막 보루는 시민의 양심과 이에 따른 행동과 결단이라는 뜻입니다. 불의 앞에 침묵하지 않는 것, 권력자와 다수의 부정을 봤을 때 목소리를 내는 것, 주변이 침묵하고 회피할 때 목소리를 내는 ‘첫 번째 사람’이 되는 용기가 필요하다는 것이죠.

책을 읽다 보니 민주주의에서 이른바 ‘프로페셔널리즘(직업 의식)’은 단순히 일 잘하는 것만을 의미하는 건 아닌 듯했습니다. 직업 의식이 일의 기술력이 좋은 것에서 그친다면 언제든 그 직업 일꾼은 반민주적 일에 악용될 수 있습니다. 직업 윤리가 붕괴되면, 전문성은 악을 정교하게 만드는 기술이 된다는 것입니다.

스나이더는 이렇게 말합니다. “히틀러가 법 없이 사람을 죽일 수 있었던 이유는, 법률가들이 협력했기 때문이다.”

독재는 정치인의 힘만으로 작동하지 않는다고 합니다. 변호사, 의사, 공무원, 사업가, 그리고 언론인들이 자기 직업의 윤리를 저버릴 때, 비로소 완성됩니다. 전문가 집단이 윤리를 포기하고 체제에 순응할 때, 자유는 본질적으로 파괴됩니다.

한스 프랑크라는 법조인이 대표적인데, 그는 법률을 인종적 기준에 따라 왜곡 해석해 유대인 대량 학살을 ‘합법화’하는 데 기여했습니다. 그는 점령지(폴란드)의 총독이 됐습니다.

이 책 마지막 장을 덮으며 1년 반 전 읽었던 외서 한 권이 떠올랐습니다. 작년 1월 뉴스레터 외설 독자님들께는 이미 소개해드렸던 책인데요. 미국 보스턴 칼리지 사학과 교수인 헤더 콕스 리처드슨(Heather Cox Richardson)의 저서 ‘데모크러시 어웨이크닝(Democracy Awakening·민주주의의 깨어남)’입니다.

저자는 책에서 “민주주의는 ‘총부리’보다 ‘투표함’에서 더 빈번히 죽는다(Democracies die more often through the ballot box than at gunpoint)”고 역설했습니다.

무(武)가 아니라 문(文)의 힘을 악용해 민주주의 체제를 변질시키고 유권자를 선동하는 짓이 민주주의에 더 독이 된다는 뜻입니다.

6월 3일 대한민국 대통령 선거의 날입니다. 누가 K민주주의를 살릴 적임자일까요? 누가 죽일 위험 인물일까요? 누구에게 K민주주의를 맡기는 게 맞을까요? 소중한 한 표 포기하지 않고 꼭 행사해야겠습니다.

뉴스레터 외설을 잘 읽으셨다면 아래 ‘좋아요’와 ‘구독’ 클릭 부탁드립니다. 고맙습니다.

'세상만사' 카테고리의 다른 글

| 국제공정선거연합(NEIA) 선거감시단 최종 성명서 (10) | 2025.06.07 |

|---|---|

| 왜 국민들은 '지옥행'을 선택했을까 ? (10) | 2025.06.06 |

| 계엄의 요건 및 내란죄의 구성요건 (2) | 2025.01.21 |

| 윤대통령 탄핵심판 제2차 변론준비기일 쟁점사항정리 (2) | 2025.01.07 |

| 尹 대통령 탄핵심판 변론준비기일 쟁점사항 (10) | 2024.12.29 |